想象一下,工厂里流出的浑浊废水经过一系列神奇转变,竟能重新变得清澈见底,甚至比自来水还要纯净。这听起来像魔法,实则是低碳技术赋予废水循环利用的现代奇迹。

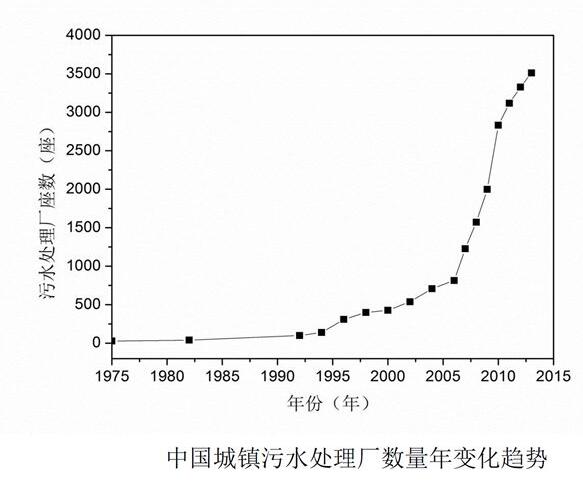

传统废水处理往往消耗大量能源,排放更多碳足迹。低碳技术彻底改变了这一模式。它将废水视为可循环资源而非废弃产物,通过创新工艺实现能耗降低与资源回收的双重目标。

我记得参观过一家纺织厂,他们的废水回用系统每天能节约40%的新鲜用水量。厂长指着循环水池说:“这些水经历过三次净化,比市政供水品质更稳定。”这种转变不仅减少环境负担,更创造了实实在在的价值。

废水循环利用就像给水资源安上了重复使用的密码。每一次循环都在减少对自然水体的索取,降低能源消耗,形成良性生态循环。

废水重生之旅始于格栅过滤,去除大型固体杂质。接着进入调节池均衡水质水量,为后续处理创造稳定条件。核心环节在生物处理单元,特定微生物群落如同微型清洁工,分解有机污染物。

高级氧化与膜分离技术构成深度处理环节。半透膜孔径细至0.001微米,能截留绝大多数杂质分子。反渗透系统产生的净化水品质甚至超过饮用水标准。

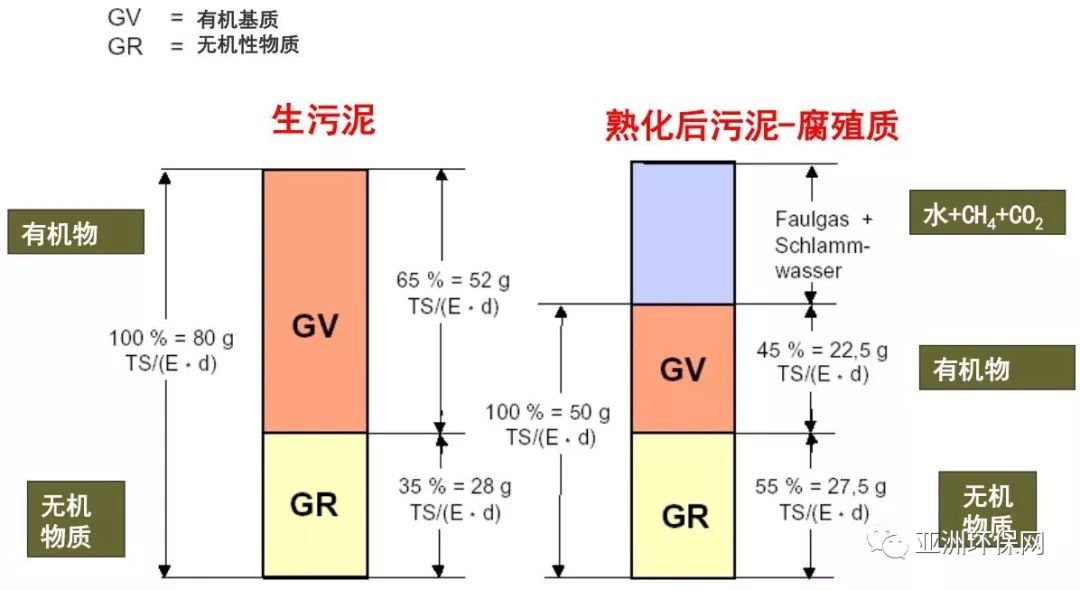

整个流程设计遵循能量回收原则。处理过程中产生的沼气可用于发电,污泥经过厌氧消化转化为有机肥料。这种资源化路径让废水处理从耗能项目转变为产能单元。

许多人误认为环保必定增加成本,废水循环利用却打破这一成见。初期投资确实存在,但长期回报相当可观。水资源重复使用直接降低取水费用与排污税费。

某电子企业实施中水回用后,两年内收回全部投资。第三年开始,每年水处理成本降低30%以上。更不用说因此获得的地方政府绿色补贴与税收优惠。

水资源日益稀缺的今天,拥有自循环系统的企业具备更强抗风险能力。当周边地区实施限水措施时,这些企业仍能保持正常生产。这种稳定性转化为市场竞争优势,成为隐形的财富密码。

废水循环利用展现的不仅是技术革新,更是思维模式的转变。它将环保责任与经济利益巧妙结合,为可持续发展提供切实可行的解决方案。

站在污水处理厂的生物反应池边,你会闻到一股特殊的泥土气息——那是亿万微生物正在工作的证明。这些看不见的生命体,正以我们难以想象的方式将浑浊废水转化为清澈再生水。废水循环利用的工艺核心,就是一场精心设计的自然净化与人工强化的完美结合。

每一滴进入处理系统的废水都带着它的历史印记。工业废水可能含有重金属与化学溶剂,生活污水则富含有机物与营养盐。预处理如同给废水做全面体检,根据不同来源制定个性化处理方案。

格栅过滤是第一道关卡,拦截树枝、塑料等大型杂物。沉砂池让较重颗粒物自然沉降,调节池则平衡水质波动。这些看似简单的步骤,却为后续精密处理奠定基础。

我曾见过一家食品厂的预处理系统,他们特别增设了隔油装置。工程师解释说:“我们的废水中油脂含量高,不提前去除会严重影响后续生物处理效果。”这种针对性设计让整个系统运行效率提升近三倍。

预处理不仅关乎技术,更需要对废水来源的深刻理解。就像医生问诊,准确诊断才能对症下药。

生物处理单元是整个系统最富生命力的部分。活性污泥中的微生物群落如同精密的生态系统,各自承担特定分解任务。好氧菌需要充足氧气分解有机物,厌氧菌则在无氧环境下降解复杂化合物。

曝气池中,压缩空气通过微孔曝气器形成细密气泡,为好氧微生物提供生存所需氧气。在这个过程中,有机物被转化为二氧化碳、水和新生微生物细胞。

微生物的工作效率令人惊叹。在适宜条件下,一立方米活性污泥每天能降解数公斤有机污染物。这种自然力量的精准利用,体现了低碳技术的核心智慧——借助自然之力完成净化使命。

生物处理后的水已经相当清澈,但距离回用标准还有差距。深度处理如同精加工,通过物理化学方法进一步提升水质。

膜分离技术是深度处理的明星工艺。超滤膜能截留细菌与病毒,反渗透膜甚至能去除溶解盐类。这些薄膜的孔径以纳米计,分离精度远超传统过滤方法。

高级氧化技术则专门对付难降解有机物。臭氧、紫外线与过氧化氢组合使用,产生强氧化性的羟基自由基,将顽固污染物彻底分解。

记得第一次见到反渗透产水时的惊讶——原本略带颜色的工业废水,出来后竟如蒸馏水般纯净。操作员笑着说:“这水比我们喝的自来水纯度还高,直接用于生产线完全没问题。”

处理好的再生水需要安全高效地回到生产环节。回用系统设计考虑水质分级与精准配送,实现“优质优用、低质低用”的智能分配。

电子工厂往往需要超纯水清洗芯片,这部分对水质要求极高。而冷却塔补水、绿化灌溉等用途则可以使用品质稍低的再生水。分级利用极大优化了处理成本与能源消耗。

消毒保障是回用系统的安全底线。紫外线消毒与微量氯剂结合使用,确保再生水在任何使用场景下都不会带来卫生风险。监测系统实时跟踪关键指标,一旦异常立即切换水源。

完美的闭环设计让水资源在系统内无限循环。每一次循环都在减少新鲜水取用量,降低废水排放量,真正实现“零排放”的理想状态。这种设计思维已经超越单纯的技术应用,成为可持续水管理的艺术。

站在已稳定运行的处理系统前,你很难想象十年前这些技术还停留在实验室阶段。废水循环利用正从单纯的环保措施,转变为支撑可持续发展的核心要素。未来已来,只是分布尚不均匀——那些走在创新前沿的企业,正为我们描绘出水资源管理的全新图景。

传感器网络让处理设施变得“聪明”起来。实时监测的不再只是常规的pH值和浊度,而是扩展到微生物活性、特定污染物浓度等数十个参数。这些数据流入云端分析平台,预测设备维护周期,优化加药剂量,甚至自动调整运行模式。

人工智能算法正在改变传统运营方式。机器学习模型通过分析历史数据,能提前12小时预测进水水质变化,让系统提前做好准备。我看到一个案例,某园区通过AI优化曝气量,能耗降低了18%——这数字听起来不算惊人,但乘以365天就是可观的碳减排。

模块化设计让废水处理变得灵活。预制化的处理单元像积木一样组合,根据企业需求快速部署。特别适合中小型企业,他们不必投资建设大型设施,按需租用处理能力即可。这种模式大大降低了循环利用的门槛。

各地政府正通过多种政策工具推动废水循环利用。水资源税让新鲜水成本显着上升,而再生水补贴则拉平了价格差距。这种经济杠杆比单纯禁令有效得多——企业会主动寻找更经济的解决方案。

环保标准与水资源管理正在融合。新的工业园区环评中,水循环利用率成为硬性指标。这促使企业在设计阶段就考虑水回用,而不是事后补救。我接触过一位开发区管理者,他说:“现在项目审批,水循环方案不合格一票否决。”

绿色金融为技术创新注入活力。专项贷款、绿色债券优先支持节水减排项目,利率优惠相当明显。这解决了企业最关心的资金问题,让好的技术能快速落地应用。

某大型纺织企业用三年时间实现了废水零排放。他们的秘诀不是购买最贵的设备,而是重新设计整个生产流程。染色工序的冷却水回收用于漂洗,漂洗水又经过处理回用于前道工序——这种梯级利用思维让水重复利用率达到92%。

化工园区探索出“企业小循环+园区大循环”模式。单个企业先完成内部水回用,无法回用的高盐废水则集中到园区处理中心。这里采用电渗析等技术回收盐分,净化水供给园区公用系统。这种协同效应让处理成本下降三分之一。

食品饮料行业的经验或许最有启发性。一家啤酒厂将处理后的再生水用于瓶罐清洗,水质标准甚至高于当地饮用水。厂长坦言:“最初只是为了应对环保检查,现在发现循环利用带来的综合效益远超预期。”

水资源正从消耗品转变为可再生的生产要素。在未来城市设计中,建筑本身就成为水循环单元——收集雨水、处理灰水、回用中水,大幅减少对外部供水的依赖。这种分布式处理模式可能改变现有的市政设施布局。

工业生态园将成为标配。企业间形成共生网络,一家的废水成为另一家的原料。这种模式在几个先行园区已经看到雏形,未来可能会发展出专门的水资源经纪人,匹配供需,优化配置。

数字化水权交易或许不再遥远。区块链技术能追踪每一滴水的来源、处理过程和最终用途,为水资源的精准定价和交易提供技术基础。这听起来有点科幻,但试点项目已经在运行。

废水循环利用不再只是技术问题,而是关乎我们如何重新定义与水资源的关系。每一次技术进步、每一个成功案例,都在推动我们向着更可持续的未来靠近。那个未来里,浪费水将像今天浪费能源一样不可想象。

本文地址: https://wljx1688.com/post/153.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-24facai888

2025-10-24facai888

2025-10-07facai888

2025-10-25facai888

2025-10-07facai888

2025-10-24facai888

2025-10-11facai888

2025-11-22访客

2025-10-19facai888

2025-11-22访客

2025-10-18facai888

2025-10-24facai888

2025-10-22facai888

2025-10-19facai888

2025-10-21facai888

2025-10-21facai888

扫码二维码

获取最新动态