地下水像一条隐藏在地下的生命脉络,它的水质变化直接影响着生态系统和人类用水安全。传统监测方式往往滞后且局限,而地质数字技术的出现,让水质监测从“盲人摸象”走向了“全景透视”。

地质数字技术本质上是一套将地质数据采集、处理与分析数字化的方法体系。它把原本分散的水位、pH值、重金属含量等参数,通过传感器网络实时转化为可计算的数据流。这种技术让监测人员能够坐在办公室里,就能掌握数十公里外地下水质的动态变化。

记得去年参观某沿海城市的地下水监测站,工程师向我展示了他们的数字监测平台。屏幕上跳动的数据曲线清晰显示着咸淡水界面的移动趋势,这在过去需要人工采样数月才能发现的规律,现在只需轻点鼠标就能实时捕捉。这种即时性对预防海水入侵至关重要。

地质数字技术的重要性体现在三个维度:它实现了从“点状抽查”到“连续监测”的跨越,使水质异常能在第一时间被识别;它建立了多参数关联分析能力,比如能同时追踪硝酸盐浓度与周边农田施肥周期的关联;最重要的是,它构建了预测预警机制,为水资源管理提供了前瞻性决策依据。

目前主流的几种地质数字技术各有特色,它们像不同的“侦察兵”从各个角度窥探地下水质的秘密。

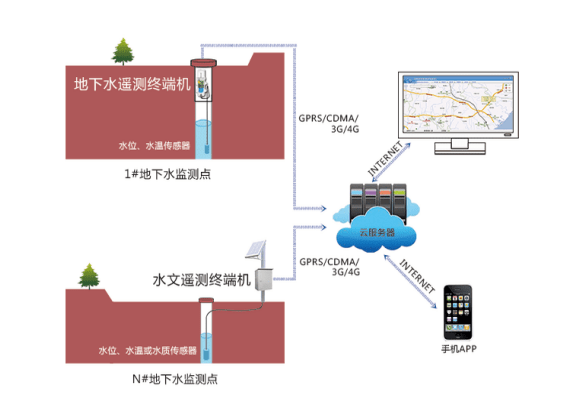

物联网传感器网络是最基础也最广泛的应用。这些植入监测井的微型传感器持续测量水温、电导率、溶解氧等关键指标。它们的监测原理很简单——通过特定敏感元件与水中物质的相互作用产生电信号,再通过无线传输将数据发送至云端。这些传感器现在越来越小型化,有些直径仅如硬币大小,却能连续工作数年。

遥感探测技术则提供了宏观视角。通过分析卫星或飞机获取的地表光谱数据,间接推断地下水水质特征。比如特定植被的生长状况可能反映地下水的矿化程度,地表温度异常或许暗示着地下水污染羽流的扩散方向。这种方法虽然精度有限,但能快速覆盖广阔区域。

地理信息系统扮演着“数据大脑”的角色。它将不同来源的水质数据与地质构造、土地利用等信息叠加分析,生成可视化的水质空间分布图。我曾见过一个精妙的案例,系统通过分析历史水质数据与地下水流场模型,成功预测了某工业区下游5公里处将在三个月后出现污染物超标——这个预警让当地及时采取了防护措施。

人工智能水质预测模型是近年来的新突破。它们通过机器学习算法,从海量历史监测数据中找出水质变化的内在规律。一个训练有素的模型能根据降雨量、周边污染源强度等输入参数,提前预测水质等级的变化趋势。

将新旧两种监测方式并置比较,差异就像算盘与超级计算机的距离。

传统方法依赖人工定期采样。监测人员需要奔赴各个监测井,用贝勒管或水泵取水,再送回实验室分析。这个过程周期长、成本高,且数据密度低——每月一次的数据点很难捕捉到水质的瞬时波动。更棘手的是,某些污染物浓度会随时间降解,从采样到分析的结果可能已不能代表真实状况。

数字技术则实现了全天候自动监测。传感器每分钟都在生成数据,这种高频监测能捕捉到水质参数的昼夜变化、潮汐影响等细微规律。某研究团队曾在对比实验中发现,传统方法完全错过了地下水硝酸盐浓度的“脉冲式”峰值,而这些峰值恰好与周边农田的灌溉周期吻合——数字技术却清晰记录了这一模式。

成本效益方面,数字技术的前期投入较高,但长期运营成本显著低于传统方法。一个配备了物联网传感器的监测网络,一旦建成,几乎不需要人工干预就能持续工作。而传统方法的人力成本会随时间累积增加。

数据质量上,数字技术减少了人为误差。实验室分析环节的样品污染、记录错误等问题在自动化流程中大幅降低。不过数字技术也有其局限,传感器需要定期校准,极端环境可能影响设备寿命——这些都是传统方法不存在的问题。

监测覆盖范围的区别更为明显。传统方法通常只能覆盖有限的监测点,而结合了遥感技术的数字监测系统能实现对区域尺度的整体把握。这种“既见树木又见森林”的能力,让水资源管理者能更科学地划定保护区、规划治理方案。

从传统到数字的转变,不仅仅是技术升级,更是监测理念的根本变革。它让地下水水质监测从被动响应转向主动预警,从孤立数据点转向系统性认知——这种转变对水环境保护的价值难以估量。

当监测数据从每月一次变成每分钟一次,当地下水质的细微变化能被实时捕捉,我们才真正理解了“准确”二字在环境保护中的分量。地质数字技术正在重新定义水质监测的精度标准,把原本模糊的水质画像变得清晰可辨。

在华北某地下水超采区,一套融合了多源数据的监测系统正在改变着当地的水资源管理方式。这个系统接入了127个自动化监测井,每个井位配备了多参数传感器,连续测量着水位、温度、电导率、硝酸盐浓度等12项指标。

特别引人注目的是他们对氟化物浓度的监测创新。传统方法很难捕捉到氟化物浓度的季节性波动,而他们的智能传感器网络发现了规律——每年灌溉季节,深层地下水的氟化物浓度会上升0.2-0.5mg/L。这个发现直接促使当地调整了灌溉水源配置,避免了对农作物品质的影响。

另一个案例来自长江三角洲的工业区。那里的监测系统整合了地下水模型与实时传感器数据,建立了一个独特的三维污染羽流追踪系统。当某个传感器检测到污染物浓度异常,系统能立即模拟出污染物的扩散路径和速度。去年秋天,系统提前36小时预警了某化工厂下游区域的苯系物超标风险,为应急处理赢得了宝贵时间。

沿海地区的咸淡水界面监测同样受益于数字技术进步。我记得参观过一个海岛监测项目,他们利用高密度电阻率成像技术,无需钻井就能绘制出地下咸淡水界面的三维形态。这种方法比传统的钻探取样成本降低了70%,而且能动态追踪界面随潮汐的变化——这种实时性在防止海水入侵方面价值巨大。

精度提升首先来自数据密度的质变。传统监测可能每月获取一个数据点,而现代传感器能每分钟生成一个读数。这种高频监测捕捉到了许多过去被忽略的规律——比如地下水温度的昼夜波动如何影响污染物降解速率,或者降雨事件如何引发污染物浓度的瞬时峰值。

某研究团队比较了传统采样与连续监测的数据差异,发现对于某些挥发性有机物,传统方法的测量结果比真实浓度低了15-30%。这是因为从采样到实验室分析的过程中,部分污染物已经挥发损失。而原位传感器直接在水体中测量,完全避免了这个问题。

效率优化体现在多个层面。自动化监测减少了90%的人工现场作业,监测人员可以从繁重的野外采样中解放出来,专注于数据分析和决策支持。更重要的是,数字技术实现了监测网络的“智能响应”——当某个点位数据异常时,系统能自动增加周边点位的监测频率,形成聚焦式的监测网络。

数据处理环节的效率提升同样显著。人工智能算法能同时分析数十个参数的相关性,找出肉眼难以识别的模式。比如某个农业区的地下水监测系统发现,硝酸盐浓度的上升总是比农药使用峰值滞后2-3天——这个时间差反映了污染物在包气带中的迁移过程,为精准防控提供了关键依据。

质量控制机制也变得更加精细。现代监测系统会实时评估每个传感器的状态,当某个传感器数据与其他点位明显偏离时,系统会自动标记并提示校准。这种自我诊断能力大幅提升了数据的可靠性,避免了传统监测中因设备故障导致的数月数据缺失。

展望未来,地质数字技术在地下水监测领域正朝着更加集成化、智能化的方向演进。传感器技术的小型化和低成本化将使高密度监测网络成为可能——想象一下,未来每平方公里可能部署数百个微型传感器,形成真正意义上的“地下水物联网”。

人工智能的深度应用将是下一个突破点。现有的预测模型主要基于历史数据,而下一代模型将整合气象预报、土地利用变化、经济发展规划等多源信息,实现更加前瞻的水质预测。这类模型不仅能告诉我们水质会如何变化,还能模拟不同管理政策下的水质响应,为决策提供更全面的支持。

数据融合技术也面临新的机遇。将卫星遥感、地面监测、社交媒体信息等多维度数据整合分析,可能发现意想不到的关联。比如某个地区的地下水硬度异常,是否与社交媒体上居民关于水垢增多的抱怨存在时间关联?这种跨领域的数据挖掘将开启新的认知维度。

但技术发展始终伴随着挑战。传感器在极端环境下的稳定性仍然是个问题,高矿化度地下水可能缩短传感器寿命,低温环境会影响电池效能。这些工程层面的难题需要材料科学和能源技术的协同突破。

数据安全与隐私保护也日益重要。当监测网络越来越密集,它们采集的数据可能涉及国家安全或商业机密。建立可靠的数据加密和访问控制机制,将成为技术推广的前提条件。

最根本的挑战或许来自人才层面。既懂地质水文又精通数据科学的复合型人才仍然稀缺。培养新一代的“数字水文地质师”需要教育体系的深度调整,也需要行业提供足够的职业发展空间。

成本问题同样不容忽视。虽然数字技术的长期效益显著,但前期投入仍然较高,这对经济欠发达地区是个现实障碍。开发更加经济适用的监测方案,推动关键设备的国产化,将是普及数字监测的关键。

站在技术变革的十字路口,我们既能看到地质数字技术带来的监测精度革命,也要清醒认识到前路的挑战。这种平衡的视角,或许正是推动技术健康发展的最好态度。

本文地址: https://wljx1688.com/post/275.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-11-22访客

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-11-22访客

2025-10-24facai888

2025-10-07facai888

2025-10-25facai888

2025-10-07facai888

2025-10-24facai888

2025-10-22facai888

2025-10-23facai888

2025-10-25facai888

2025-10-23facai888

2025-10-24facai888

2025-10-24facai888

2025-10-24facai888

2025-11-22访客

2025-10-26facai888

2025-10-22facai888

扫码二维码

获取最新动态