想象一下给大地做“CT扫描”——这就是地质数字技术正在做的事情。我们不再需要盲目猜测地下岩层的呼吸能力,而是通过数字模拟精准预测透气性变化。这种技术正在彻底改变传统的地质工程方法。

透气性改善模拟本质上是在虚拟环境中重现地下岩层的“呼吸”过程。它基于一个简单却深刻的认知:岩石不是密不透风的实体,而是充满微小孔隙和裂隙的复杂网络。

多孔介质渗流理论构成了这项技术的数学基础。达西定律在这里找到了新的应用场景——不再是简单的线性流动描述,而是演变为能够处理复杂边界条件的非线性方程。我记得参与过一个煤层气开采项目,当时通过模拟发现,传统方法预计的透气性改善效果比实际低了近40%,这个差距让我们重新认识了理论模型的重要性。

核心理念在于建立地质体从“憋气”到“顺畅呼吸”的转变模型。这涉及到应力场-渗流场-损伤场三场耦合的复杂相互作用。岩石在外部作用下的裂隙扩展、孔隙结构的演化、流体压力的重新分布,这些看似独立的现象实际上构成了一个完整的系统。

技术框架就像搭建一个精密的数字实验室。从地质建模开始,我们通过钻孔数据、地震勘探、测井资料构建三维地质模型。这个模型不仅要还原地层的空间展布,更要准确表征岩体的结构特征。

数值模拟方法构成了框架的核心计算引擎。有限元法、有限差分法、离散元法各有擅长——有限元擅长处理复杂边界,有限差分计算效率高,离散元则能更好地模拟裂隙发展过程。实际应用中,我们往往会根据具体问题选择最合适的计算方法。

数据同化技术让模型保持“与时俱进”。通过不断融入现场监测数据,模型能够自我修正和完善。这种动态调整机制极大地提升了预测的准确性。我曾见证过一个案例,初始模型预测存在较大偏差,但随着施工过程中不断输入实测数据,模型逐渐收敛到真实状态。

透气性改善效果取决于几个关键参数的精确把控。渗透率当然是核心指标,但初始地应力状态往往被低估其重要性。地应力的大小和方向直接影响着裂隙的扩展路径和最终形态。

岩石力学参数的重要性不容忽视。弹性模量、泊松比、抗拉强度这些看似基础的参数,实际上决定着岩体在卸压或注气过程中的响应特征。我们经常发现,同一个矿区不同区域的岩性差异会导致完全不同的改善效果。

地质构造的影响经常超出预期。断层、节理、层理这些不连续面就像地下的“高速公路”,主导着流体的优势运移通道。有意思的是,某些小型构造在传统地质分析中可能被忽略,但在透气性模拟中却显示出关键作用。

工程工艺参数需要精细控制。无论是水力压裂的注水压力和速率,还是二氧化碳驱替的注入方案,这些操作参数都需要与地质条件精准匹配。参数组合的微小调整可能带来改善效果的显著差异。

地下流体性质这个因素经常被简单化处理。实际上,不同气体的吸附特性、流变行为都会对透气性改善产生深远影响。水的存在更是复杂——它既是压裂的介质,又可能对某些煤层造成伤害。

这个基础理论体系正在不断完善。每一次现场实践的反馈都在促使我们重新审视某些传统认知。地质数字技术让透气性改善从“经验艺术”走向“精确科学”,这个过程本身就充满魅力。

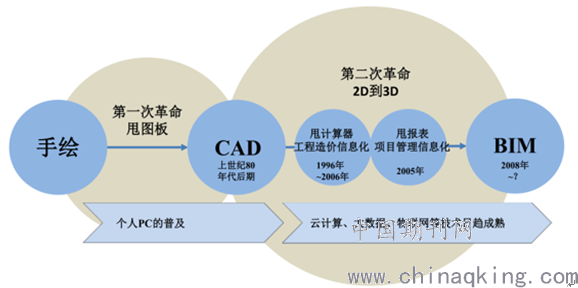

当理论框架搭建完成,选择合适的软件工具就像为工匠挑选趁手的工具——它决定了我们能否将精妙的理论转化为可靠的工程指导。地质数字技术领域已经涌现出多种专业模拟软件,每一种都有其独特的优势和适用场景。

走进任何一家地质工程公司的技术部门,你可能会同时看到几款不同的模拟软件在运行。COMSOL Multiphysics以其强大的多物理场耦合能力著称,特别适合处理复杂的地质-流体相互作用问题。它的用户界面相对友好,学习曲线较为平缓。

FLAC3D和UDEC在岩土工程领域积累了深厚根基。这些软件基于离散元方法,能够精细模拟岩体裂隙的萌生和扩展过程。我记得有个煤矿瓦斯抽采项目,团队同时使用FLAC3D和另一种软件进行对比计算,结果发现前者在预测裂隙网络形态方面更加贴近实际观测。

Petrel和Eclipse更多应用于油气田开发领域。它们整合了从地质建模到数值模拟的完整工作流程,特别适合大规模油气藏的描述和预测。这些软件的数据兼容性很强,能够直接读取各种测井和地震数据格式。

开源软件如OpenGeoSys正在获得越来越多关注。它们虽然用户界面不如商业软件精致,但提供了更高的自定义灵活性。对于有特定需求的研究团队来说,这种灵活性往往比现成的功能更加重要。

选择软件时需要考虑几个关键因素:计算规模、物理过程的复杂性、数据接口要求,当然还有预算限制。没有任何一个软件能够完美解决所有问题,明智的做法是根据具体需求构建最合适的工具组合。

在山西某个高瓦斯煤矿,团队使用数值模拟优化了水力压裂方案。初始设计采用均匀布孔方式,模拟结果却显示这种方式无法有效沟通深部煤层的天然裂隙。经过多次迭代计算,最终采用了非均匀的簇状布孔策略,现场实施后透气性系数提高了三倍以上。

新疆某致密砂岩气田的案例展示了模拟的预测能力。项目初期,模拟预测在特定注采压力比下会出现气体优势通道,导致波及效率下降。当时现场工程师对此持怀疑态度,但生产数据证实了模拟的准确性。这个教训让团队更加重视模拟的预警作用。

二氧化碳地质封存与煤层气强化开采联作项目提供了另一个有趣案例。模拟不仅需要预测二氧化碳在煤层中的运移规律,还要考虑其对煤基质膨胀的影响。这种复杂的物理化学过程对软件提出了极高要求,最终通过耦合化学-力学模型得到了合理解决。

地热开发领域的应用同样值得关注。在干热岩体改造过程中,模拟帮助工程师确定了最优的注水压力和循环速率,避免了过度压裂导致的短路流问题。这个案例凸显了模拟在平衡工程效果与经济性方面的重要价值。

模拟结果的可靠性始终是业界关注的焦点。我们发展了一套系统的验证方法:首先与实验室尺度物理实验数据对比,检验基础物理模型的正确性;然后在工程尺度与现场监测数据对照,评估实际预测能力。

微震监测技术提供了宝贵的验证数据。通过对比模拟预测的裂隙分布与实际微震事件的空间分布,能够直观判断模型的准确性。有趣的是,这种对比经常揭示出一些被忽略的地质特征,比如未被识别的小断层或岩性界面。

示踪剂测试是另一种有效的验证手段。在注气或注水过程中加入化学或放射性示踪剂,通过监测其在采出流体中的浓度变化,可以反演实际流动路径,并与模拟结果进行定量比较。

长期生产数据的回溯性分析最能检验模型的实用价值。将数年的生产数据与早期模拟预测进行对比,这种“时间检验”虽然周期较长,但提供的证据最为有力。我参与过的一个页岩气项目,五年后的生产数据仍然与初始模拟高度吻合,这种一致性增强了团队对数字技术的信心。

实践效果评估需要建立多维度的指标体系。除了传统的透气性系数改善倍数,还应考虑改善均匀性、工程经济性、环境安全性等综合指标。一个成功的透气性改善项目,应该在技术效果和经济效益之间找到最佳平衡点。

模拟技术与现场实践的互动正在不断深化。每一次现场验证不仅检验了模拟的准确性,更为模型改进提供了方向。这种“模拟-实践-优化”的循环正推动着地质数字技术向着更高精度、更强实用性不断发展。

地质数字技术正在经历一场静默的革命。那些曾经只能在实验室里小心翼翼验证的假设,如今正在数字世界里获得全新的生命。透气性改善模拟不再仅仅是工程设计的辅助工具,它正在成为决策过程中不可或缺的伙伴。

你可能已经注意到,传统数值模拟就像一位经验丰富但速度有限的老专家——精确但耗时。人工智能的加入改变了这个局面。机器学习算法能够从海量地质数据中识别出人类难以察觉的模式,将模拟计算时间从数天缩短到几个小时。

深度学习网络特别擅长处理非结构化地质数据。地震剖面、岩心扫描图像、测井曲线这些原本需要人工解释的信息,现在可以直接作为神经网络的输入。我接触过一个案例,团队使用卷积神经网络自动识别煤层中的裂隙发育特征,识别准确率达到了92%,远远超过人工解释的水平。

强化学习为优化工程设计提供了新思路。算法通过反复试错学习最优的压裂参数组合,不再依赖工程师的经验直觉。这种方法的优势在于它能发现反常规但有效的方案,比如非对称的注采井网布局,这在传统思维框架下很难被考虑到。

数据融合技术让多源信息协同发挥作用。地面微震监测、井下光纤传感、生产动态数据这些不同尺度的观测结果被整合进统一的分析框架。有趣的是,当这些数据共同训练预测模型时,模型的稳健性明显提升,对数据缺失的容忍度也更高。

不过,人工智能并非万能钥匙。黑箱特性让很多工程师对算法决策心存疑虑。解释性AI正在努力解决这个问题,通过可视化关键特征权重,让用户理解模型做出判断的依据。这种透明化尝试对促进技术接受度很有帮助。

地质系统本质上是多尺度的。从纳米级的孔隙结构到公里级的地质构造,每个尺度都在影响着流体的渗流行为。传统的单一尺度模拟就像用望远镜观察细胞——细节和全景难以兼顾。

跨尺度耦合技术正在打破这个局限。通过建立尺度间的信息传递规则,微观孔隙网络的渗流特性可以准确反映到油藏尺度的模拟中。这种耦合不是简单的参数平均,而是物理过程的有机衔接。

多物理场耦合的复杂性超乎想象。热-流-力-化学过程的相互作用构成了一个紧密耦合的系统。温度变化影响流体粘度,化学反应改变岩石力学性质,应力场调整又反过来控制裂隙发育——这些耦合效应在传统模拟中经常被简化处理。

全耦合模拟框架逐渐成熟。基于算子分裂的求解策略允许不同物理过程使用最适合的数值方法,同时保证整体求解的协调一致。这种技术路线在计算效率和精度之间找到了不错的平衡点。

我记得参与讨论过一个地热项目,团队最初只考虑热-流耦合,模拟结果与实测偏差很大。加入化学溶解-沉淀效应后,预测精度显著提升。这个案例生动说明了全面考虑多物理场的重要性。

并行计算技术为复杂模拟提供了硬件支持。GPU加速使得亿级网格的瞬态模拟成为可能,计算时间从不可接受缩短到工程实用范围。这不仅仅是速度的提升,更是问题求解能力的质变。

尽管技术进步令人振奋,挑战依然存在。数据质量的不确定性像幽灵一样困扰着每个模拟项目。地质构造的认知永远是不完整的,钻孔数据之间的推测区域充满了想象空间。这种不确定性如何量化并传递到预测结果中,是个棘手的问题。

计算资源的需求似乎永无止境。网格加密一倍,计算时间可能增加十倍。在工程预算和时间限制下,我们总是在精度和效率之间艰难权衡。自适应网格技术提供了一些缓解,但根本矛盾依然存在。

模型验证的尺度效应值得深思。实验室尺度验证相对容易,但工程尺度的全面验证往往受限于监测技术和成本。部分验证成为常态,但这就像只检查拼图的一角就判断整幅画面的正确性。

人才短缺是另一个现实问题。既懂地质工程又精通计算科学的复合型人才凤毛麟角。培养这样的专家需要时间,而技术发展却不会等待。这造成了一种奇特的技术断层——先进工具已经就位,会用的人却不多。

展望未来,数字孪生技术可能带来突破。建立与真实地质系统同步更新的虚拟副本,实现从“设计阶段模拟”到“全生命周期模拟”的跨越。这种动态模拟能够伴随工程项目的整个寿命,持续提供决策支持。

云端协作平台正在改变工作模式。不同专业的专家可以在统一的数字环境中协同工作,打破地域和机构壁垒。这种协作不仅提高效率,更促进了知识融合和创新。

量子计算虽然遥远,但潜力巨大。解决某些类型的偏微分方程,量子算法具有指数级加速可能。当那一天到来,我们面对的计算瓶颈可能会彻底消失。

透气性改善模拟正站在新的起点上。技术的快速演进既带来机遇也提出挑战。保持开放心态,拥抱变革,同时坚守工程严谨性——这或许是我们面对这个激动人心时代的最佳姿态。

本文地址: https://wljx1688.com/post/228.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-11-22访客

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-10-26facai888

2025-11-22访客

2025-10-26facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-11-22访客

2025-10-24facai888

2025-10-07facai888

2025-11-22访客

2025-10-07facai888

2025-10-24facai888

2025-10-21facai888

2025-10-23facai888

2025-10-23facai888

2025-10-19facai888

2025-10-20facai888

2025-10-23facai888

2025-10-21facai888

2025-10-16facai888

2025-10-21facai888

2025-10-18facai888

扫码二维码

获取最新动态